「話していると、つい話題がそれてしまう」

「考えていると気が散って、別のことを考えてしまう」

あなたにも、このような経験はないでしょうか。

「論点思考」とは、物事を論理的に考える際に「本質的な問い(=論点)」を明確にし、それを軸に思考や議論を組み立てていく思考法です。

論点思考で課題を明確にし、的を絞った議論や分析につなげるためのテクニックを、あなたも身に付けてください。

論点思考が大切な理由

論点思考で課題を明確にすることが大切な理由は、以下の通りです。

議論や会話の目的がはっきりする

論点が明確であれば、「何について話しているのか」「どこに到達したいのか」がわかり、無駄な脱線を避けられます。

意見の食い違いがどこにあるか把握できる

論点がはっきりしていれば、「どの部分に合意できて、どこに違いがあるのか」が見えやすく、相手とも建設的な議論ができます。

感情論や個人攻撃に流れにくくなる

論点を軸にすれば、議論が個人の好き嫌いや立場の対立に流れず、冷静で理性的な会話ができます。感情に任せた批判ではなく、「この点が問題だ」と客観的に指摘することができるのです。

相手との信頼関係を築きやすい

「何について話しているのか」が共有されていると、相手は安心して話ができるようになります。話がかみ合うと、「この人とは話が通じる」という信頼が生まれます。

「自分は有能だ」と思い込んでいる人が陥りやすい“わな”

誰もが冷静に、課題を見失わずに議論ができればよいのですが、そうならないケースも多いもの。

「自分は有能だ」と感じている人ほど、このような“わな”に陥りやすいものです。

ここであなたも一度、自身を振り返ってみてください。下のような経験はないでしょうか?

論点をすり替えてしまう

有能であるという自負が強い人は、「相手の主張を正面から受け止めるより、自分の意見を通したい」と思いがちです。

その結果、論点をズラして自分が語れるフィールドに持ち込もうとします。

例:

A「このプロジェクトの目的は、顧客満足度を高めることです」

B「でも、私は過去の案件で成果を出してきたし、このやり方でいけます」

→ 目的(顧客満足)ではなく、自分の実績の話にすり替えている。

反論を「攻撃」と受け取ってしまう

「有能である自分が間違っているわけがない」と無意識に思っている人は、他者の指摘や反論を「侮辱」や「無理解」と解釈しやすい傾向があります。

結果、冷静な議論ではなく、「自分が正しいこと」の証明に意識が向き、論点を反らしてでも勝とうとするのです。

例:

A「ほかにこのような考えもあると思いますが、その点は検証していますか」

B「それについては既に検証済みであり、大した問題ではありません」

→自分にとって有益な指摘を、黙殺しようとしてします。

自信がある人ほど、知らぬ間にこのような“わな”に陥りやすいものです。

ですから有能な人ほど「論点思考」を意識して、ビジネスや議論に取り組んで欲しいのです。

論点思考の基本的なステップ

ではここからは、論点思考の方法を具体的なステップを通して説明したいと思います。

1.現状を把握する

まずは、問題や状況を正確に把握することが大切です。

何が起きているのか?(事実の整理)

誰にとって問題なのか?(利害関係者の特定)

どのような結果を目指しているのか?(ゴールの明確化)

これらを明確にしましょう。

2.本質的な論点を明確にする

次に、目の前の状況に対して「何を考えるべきか?」を問い直します。

「これを解決するために、一番重要な論点は何か?」を明らかにするのです。

その際、複数の視点から論点を挙げ、最も重要なものに絞り込むことが大切です。

例: 曖昧な論点 → 「営業部門の売上が落ちているのはなぜか?」

絞り込んだ論点 →「顧客のニーズが変わったのか?」「競合の影響はなかったか?」「販売方法に問題はないか?」

3.論点を分解し、深掘りする

論点を絞り込んだら、その論点をさらに細分化して考えます。

複雑な問題は、いくつかの小さな問題に分解し、ひとつひとつ検討することが大切なのです。その際、論点が広がりすぎないように注意し、焦点を絞り込んでいきましょう。

例: 競合の影響を検討する場合

「新コンセプトの競合製品は出てないか?」

「競合との価格ポジションは適正か?」

「顧客の購買動向にあったサービスか?」

4.仮説を立てる

各論点に対して仮説を立てます。これは、「こうではないか?」と予測することです。

仮説を立てることで、問題を解決する方向が見えてきます。

例:

「競合が価格を引き下げたことが影響?」

「顧客ニーズが変化しているのではないか?」

5.データ・事実で検証する

仮説が立てられたら、次にその仮説をデータや事実をもとに検証します。

どんなエビデンスがあるか実際にデータを集めて、仮説が正しいかどうかを確認します。

例:

「顧客調査や販売データを分析、仮説が正しいかを検証」

6.結論を導き、次のアクションを決める

最後に、得られた結果をもとに結論を出し、アクションを決めます。

どのような対策を取るべきか、どの論点に注力すべきかを明確にします。

複数の論点があれば、重要度に基づいて優先順位をつけます。

例:

「顧客ニーズが変化しているのであれば、商品ラインナップを見直す」

「競合の価格戦略に対抗するため、値下げを検討する」

議論や分析を効果的に進めて解決策に素早くたどり着くため、まず「何を考えるべきか?」を明確にし、その後に焦点を絞って議論や分析を行うことが大切であり、それが「論点思考」の考え方の大切な部分と言えます。

また論点思考で明快な議論がなされれば、一人の有力者の意見に漫然と従うのではなく、チームメンバーに論拠に基づいた行動指針を共有することができ、次のアクションに向けて全員が協調して取り組むことも可能となるのです。

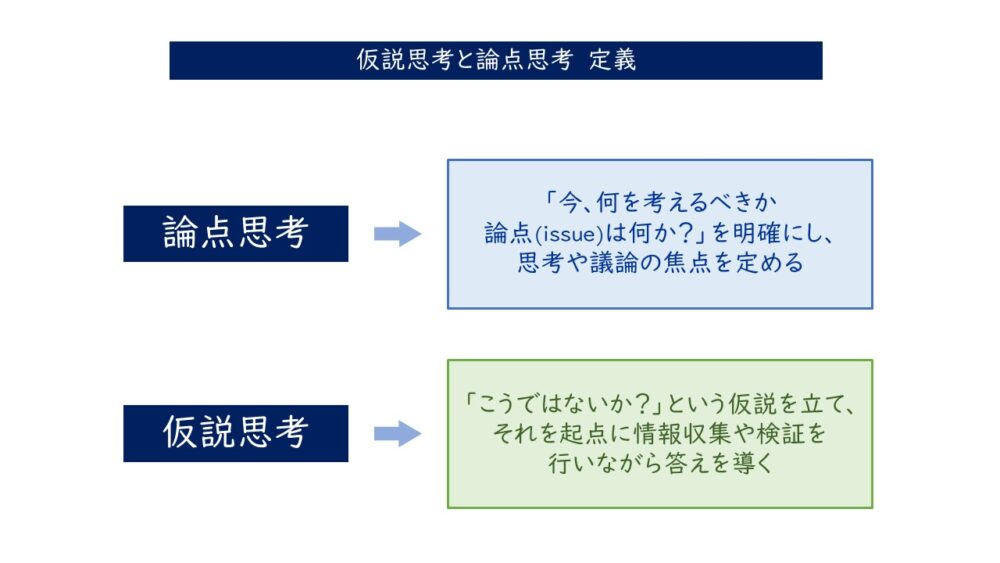

論点思考 プラス 仮説思考で、問題の本質に速くたどり着く

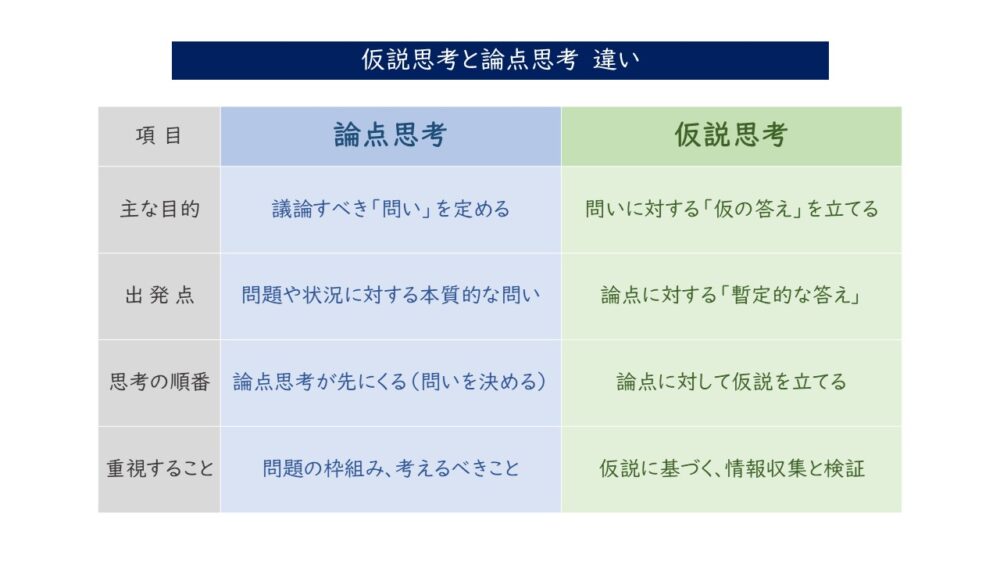

さらに、仮説思考と論点思考を組み合わせると、問題解決のスピードと精度が格段に上がるというメリットがあります。

両者は目的や機能が違う思考法ですが、うまく組み合わせて使うことでお互いの弱点を補い、より強力な問題解決プロセスになります。

まず論点思考で課題を絞ることで、「本当に考えるべき問い」に焦点を絞ることができます。次に仮説思考で、迅速に仮の答えを立てて検証していくことでスムーズに結論にたどり着くことができるのです。

論点:「売上が落ちている原因は何か?」 仮説:「広告効果が十分ではないことが原因では?」 → データ検証 → 対応策立案へ ※仮説が正しければよいが、仮説に誤りがあった場合は?

「新商品の広告が悪い」という仮説 →実際は? 「商品自体のニーズが市場にないことが本質的論点だった」

仮説思考だけだと論点がズレるリスクがあります。また、仮説だけで進めると、そもそも「問い自体」がズレている場合もあるのです。

一方、論点思考だけだと正しい結論にたどり着くのが遅くなります。行動や答えがなかなか出ないことがあるからです。

そこで仮説思考を組み合わせて、「仮の答え→検証→修正」を繰り返すと前に進めるのです。

仮説思考と論点思考を次のように例えてみると分かり易いでしょう。

例えるなら…

論点思考 = 地図

仮説思考 = 運転技術

正確な地図(論点)を手にしても、それだけでは目的地にたどり着くには時間がかかります。

一方どんなに運転技術(仮説)があっても、正しい経路を知らなければ回り道をしてしまい、やはり時間がかかってしまいます。

論点思考と仮説思考を上手に組み合わせることで、よりスムーズに目的地にたどり着くことができるのです。

まとめ

論点思考とは、「何が本当に問われているのか(What is the key issue?)」を見極め、それに対する答えを論理的に導こうとする思考法です。

「誤った問い」に対する答えを議論することで、時間や労力をロスすることは、誰もが陥りやすい失敗です。

成果を出すためには、「正しい問い」を明らかにして、議論を進めること。これを意識すれば、業務成果の向上が大いに期待できるでしょう。